DX推進ガイドラインとは?項目や概要、経済産業省の目的も解説

DX

2023.12.13

2023.12.13

日本でDXが注目され始めたのはつい最近のことで、実例や実績が少ないことから、「DXを推進したいけれど、何をどうすればいいかわからない」という企業の声が後を絶ちません。そこで経済産業省は、DX推進の指針として、2018年に「DX推進ガイドライン」を取りまとめました。この記事では、DX推進ガイドラインの概要や、作成背景、特に重視したいポイントについてわかりやすく解説します。

▼DXを推進したい!という方はこちらもチェック!

DX推進ガイドブック

この資料では、DXの基本知識や進め方についてわかりやすく解説しています。これからDXを推進したいと考えている企業の担当者の方、DXの基礎知識を知りたいという方におすすめです。

この資料では、DXの基本知識や進め方についてわかりやすく解説しています。これからDXを推進したいと考えている企業の担当者の方、DXの基礎知識を知りたいという方におすすめです。

DX推進ガイドラインやデジタルガバナンスコードとは?

DX推進ガイドラインとは、2018年に経済産業省が公表した、企業がDXに取り組む際のプロセスやマインドセットを示した指針のことです。正式名称は「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」といいます。

このガイドラインは、DXの実現やITシステムを構築をするうえで経営者がおさえるべき事項を明確にし、企業のDXへの取り組みをチェックする上で活用できることを目的にしており、経済産業省が展開するレポートや「攻めのIT経営銘柄」の選定のポイントとしても活用されています。

令和4年9月に経済産業省の施策体系と利用者の利便性向上の観点から「デジタルガバナンスコード」と統合し、現在はDX推進ガイドラインではなく、「デジタルガバナンス・コード2.0」として取りまとめられています。

デジタルガバナンスコードとは、経営者に求められるデジタル技術で変わりゆく社会醸成を踏まえた経営ビジョンの策定の指針を示すとりまとめのことです。これは同省が行っている「DX認定制度」の審査基準となっています。DX認定制度は、DXに関する優良な取り組みをおこなっている事業者として認定を与える制度です。

参考:経済産業省 デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン

DX推進ガイドラインが作られた背景

経済産業省がDX推進ガイドラインを作成した背景には、同年9月に公表された「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~(通称DXレポート)」の存在があります。

この「DXレポート」では、世界の先進国に比べて日本企業のDX化が遅れていることの原因に既存のシステムの構築方法やその仕様が不明確でブラックボックス化していることを挙げ、このレガシーシシステムを改修し新たにデジタル技術を用いてビジネスモデルを創出できるような企業にするための対応策について取りまとめています。

この既存のレガシーシステムのブラックボックス化が改善されないままだと2025年以降、最大12兆円/年の経済損失が生まれる通称「2025年の崖」が来ると考えられており、この問題からDX推進に対して経済産業省は強い危機感をもって警鐘を鳴らしています。

そして、DXの実現やその基盤となるITシステムの構築を行う上での課題と解決のためのアクションの認識の共有を図り、この問題を解決するため、DXレポートで提言された内容をもとに「DX推進ガイドライン」を公表するに至りました。

参考:経済産業省DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~

レガシーシステムとは?意味や脱却方法・問題点をわかりやすく解説

レガシーシステムとは、古い技術を使って構築されたシステムのことを言います。近年、企業のDX推進を妨げる要因として問題となっています。この記事ではレガシーシステムの意味や「2025年の崖」などの問題点、レガシーシステムから脱却するための方法など、レガシーシステムを理解するための基本をわかりやすく解説します。

DXレポートとは?

先述したDXレポートについてもDXガイドラインやデジタルガバナンスコードと一緒に語られることが多いため理解しておきましょう。DXレポートとは、経済産業省が公表する日本のDXの現状を分析したレポートのことです。2022年12月現在では、以下の4つのレポートが公開されています。

- DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~

- DXレポート2

- DXレポート 2.1

- DXレポート 2.2

DX推進ガイドラインの構成内容

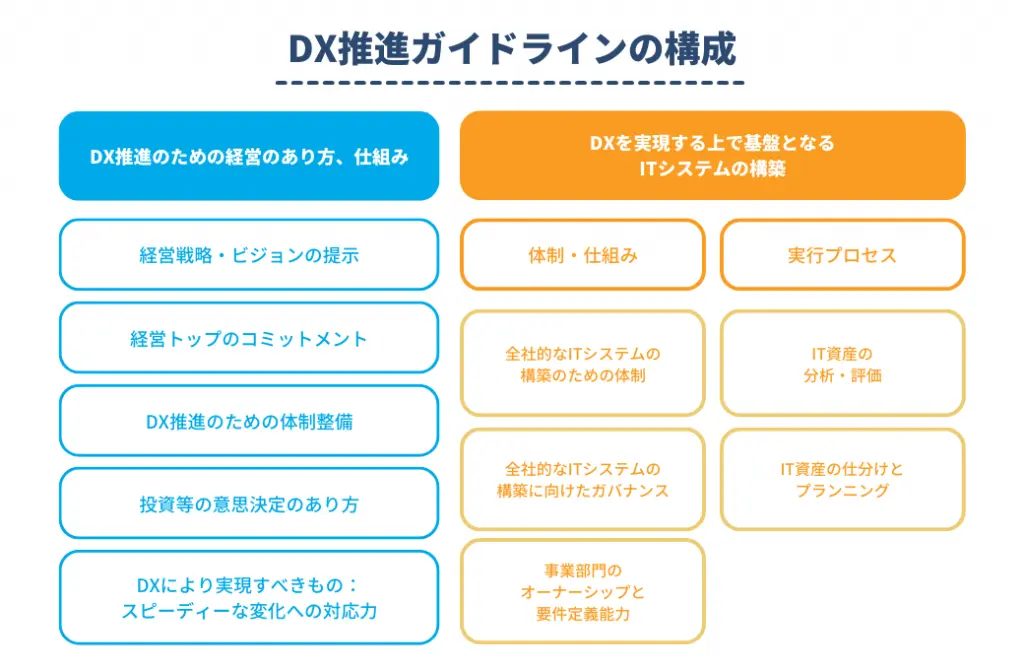

DX推進ガイドラインは、以下のように「DX推進のための経営のあり方、仕組み」と、「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」の2つによって構成されています。

経済産業省のレポートを参考にDXログ編集部作成

DX推進のための経営のあり方、仕組み

「DX推進のための経営のあり方、仕組み」は、全部で5つの項目から構成されています。

まず1つ目は、「経営戦略・ビジョンの提示」です。

データとデジタル技術を活用することで、どのような新しい価値(新たなビジネスモデルの創出やコスト削減、業務効率化など)を生み出し、そのためにはどのような取り組みを行うべきか、といった明確な経営戦略やビジョンの提示ができているかを挙げています。

2つ目は、「経営トップのコミットメント」です。

DXを推進すると、従来のシステムは刷新され、業務の進め方や組織の仕組み、企業風土などに大きな変革をもたらします。大きな変化は時に社内の反発を生むことがありますが、経営トップ自身が強いリーダーシップを発揮しDX推進の意義や必要性を説きながら、DXに取り組む必要があることを挙げています。

3つ目は「DX推進のための体制整備」です。

ここではDXを推進するために挑戦をし、またそれを継続できるような環境が社内にあるかを、大きく「マインドセット」、「推進・サポート体制」、「人材」の3つの項目から指し示しています。

マインドセットとは各事業部門において新たな挑戦を積極的におこなえるような仕組みや文化ができていること、推進・サポート体制では各事業部のデータやデジタル活用の取り組みをサポートするような体制ができていること、人材では社内でDXの実現のために必要なスキルを持った社員を育成・採用するように取り組んでいるかを挙げています。境や、DX推進をサポートする専門部署の設置などに着手する必要があります。

4つ目は「投資等の意思決定のあり方」です。

DX推進には相応の投資を行わなければなりませんが、その投資基準が明確化されているか、さまざまな要素を考慮して意思決定するプロセスが整っているか、などリスクばかりではなく挑戦を阻害しない投資判断ができることを挙げています。

5つ目は「スピーディーな変化への対応力」です。

DX推進によるビジネスモデルの変革が、経営方針の転換やグローバル展開にすばやく対応できるものになっていることを挙げています。

DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築

「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」は、「体制・仕組み」と「実行プロセス」の2つから構成されています。

1つ目の「体制・仕組み」とは、新しいITシステムを構築するための体制を整えるだけでなく、複雑化・ブラックボックス化を防ぐためのガバナンスの確立や、各事業部門が主体となってDXで実現したいことを企画できる環境の整備なども含まれています。

2つ目の「実行プロセス」とは、DX実現に向けた具体的な行動の指針です。IT資産の現状を正確に把握できているか、どのようなITシステムに移行するのが適切か、などを冷静に分析し、自社のニーズに合ったシステムの選定・導入を目指します。また、導入するITシステムは今後の変化に柔軟に対応できるカスタマイズ性を備えているかどうかも重要なポイントとして掲げられています。

デジタルガバナンス・コードの構成内容

一方で、DX推進ガイドラインのデジタルガバナンス・コードは下記の要素で構成されています。

- ビジョン・ビジネスモデル

- 戦略

- 成果と重要な成果指標

- ガバナンスシステム

それぞれの項目で、目指すべき方向性を示したうえで、DX認定制度における認定基準や事例について解説しています。各項目で定められている方向性は下記の通りです。

1「ビジョン・ビジネスモデル」

企業はビジネスとデジタル技術を一体的に捉えてビジネスモデルの設計をおこない、ステークホルダーに公表するべきであるとしています。

2「戦略」

基本的な方針としては、企業の競争環境の変化を踏まえ、デジタル技術を活用する戦略を策定しステークホルダーに公開することを挙げています。

戦略の項目は、「組織づくり・人材・企業文化に関する方策」と「ITシステム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策」の2要素が存在します。

前者は、デジタル魏j梅雨の活用戦略において、人材の育成や外部組織との協業など必要な体制を構築することを、後者は、戦略の推進に必要なITシステムやデジタル技術の活用環境の整備をおこなうべきであると言及しています。

3「成果と重要な成果指標」

戦略の達成度を測る指標を定めて指標に基づいた自己評価をおこない、成果についてをステークホルダーに公開するべきであるとしています。

4「ガバナンスシステム」

経営者は経営ビジョンやデジタル技術を活用する戦略を自ら対外的に発信してリーダーシップを発揮し、そのリーダーシップのもとで現状の課題の改善や把握をおこなうべきであると示しています。

DX推進ガイドブック

この資料では、DXの基本知識や進め方についてわかりやすく解説しています。これからDXを推進したいと考えている企業の担当者の方、DXの基礎知識を知りたいという方におすすめです。

この資料では、DXの基本知識や進め方についてわかりやすく解説しています。これからDXを推進したいと考えている企業の担当者の方、DXの基礎知識を知りたいという方におすすめです。

DX推進ガイドライン(デジタルガバナンスコード)の重要な3つのポイント

デジタルガバナンスコード(旧DX推進ガイドライン)には、企業がDXを推進するために必要な指針や要素が数多く掲載されていますが、ここでは特に重要なポイントを3つピックアップして紹介します。

1. 経営陣の意識改革

DXの推進はデジタル化社会で生き残っていくために必要不可欠な変革といえますが、「何となく流行っているから」「とりあえず何か始めなければならないと思ったから」など、手段が目的になっているようでは意味がありません。

DXに対する明確なビジョンや目的がないまま、社員に「DXを進めろ」「AIを活用した新しいビジネスモデルを作れ」などと命令しても、現場に余計な混乱と負担を与える原因となります。

DXは成功・失敗にかかわらず、企業に大きな影響をもたらす変革となります。したがって、DXを推進するのなら経営陣が率先して取り組み、積極的にステークホルダーに公表して周囲を巻き込んだ戦略を取ることが大切です。

2. 社内の体制を整備する

DX推進において、事前に入念な計画を立てていたとしても、実際に現場に導入すると、予想外の結果が生じたり、トラブルが発生したりすることはしばしばあります。

新しいシステムを実践可能レベルにまで磨き上げるには、仮説を立てては実証し、その結果に基づいてまた仮説を立てる…といった一連のプロセスをスムーズに繰り返せるプロセスを確立しなければなりません。

たとえば、DX推進のための専門部署を設け、そのパイロットチームにDXの環境下での業務成果や実績を分析すれば、より洗練されたシステムを構築することができます。

また、新たなITシステムやツールを導入する際によく見られるのが、情報システム部門への丸投げです。DXで実現したい事業企画や業務企画は部門ごとに異なるので、ベンダー企業や情報システム部門に一任せず、各部門の担当者も企画・運用に参加できる体制を整えることが大切です。

社内でのノウハウが不足しているのであれば、外部のコンサルタントの力を借りる、リスキリングやリカレント教育に活用できるサービスを利用するなど外部組織との協業も必要に応じておこなっていくと良いでしょう。

3.ステークホルダーに活動を公表する獲得

DX推進において、ステークホルダーに対し取り組みを公表していくことは、理解や協力を得るうえで重要です。また、積極的な活動状況の発信は企業価値を上昇させることにも繋がります。

ステークホルダーにビジョンを共有し、ステークホルダーを巻き込んだDX推進をおこなうには自社のビジョンを明確で強固にしておく必要があります。ステークホルダーにDX推進の取り組みを積極的に示していくことで社内での施策の方向性も洗練されていくといった効果もあります。

DX推進ガイドライン(デジタルガバナンスコード)の要点をつかみ、自社に合ったDXを進めよう

DXの推進は「2025年の崖」問題を抱える現代日本において必要不可欠な取り組みですが、明確な経営戦略やビジョンを持たないままDX推進に着手しても、時間やコストを浪費してしまいます。

経済産業省がまとめたデジタルガバナンスコード(旧DX推進ガイドライン)には、企業がDX推進を行うにあたって知っておきたいことや、注意したいポイントが提示されています。DX推進に着手する際は目を通し、要点に沿って取り組みを始めるとよいでしょう。

▼DXを推進したい!という方はこちらもチェック!

DX推進ガイドブック

この資料では、DXの基本知識や進め方についてわかりやすく解説しています。これからDXを推進したいと考えている企業の担当者の方、DXの基礎知識を知りたいという方におすすめです。

この資料では、DXの基本知識や進め方についてわかりやすく解説しています。これからDXを推進したいと考えている企業の担当者の方、DXの基礎知識を知りたいという方におすすめです。

企業のみなさまへ

あなたもDXログにサービスを掲載しませんか?

あなたもDXログに

サービスを掲載しませんか?